日経BP社 日経ドラッグインフォメーション 2002年5月10日号

日経BP社 日経ドラッグインフォメーション 2002年5月10日号

|

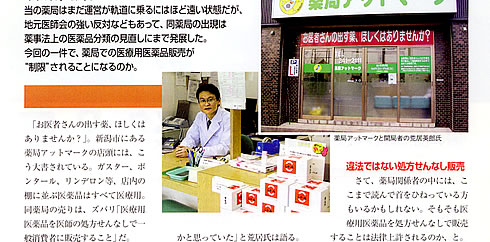

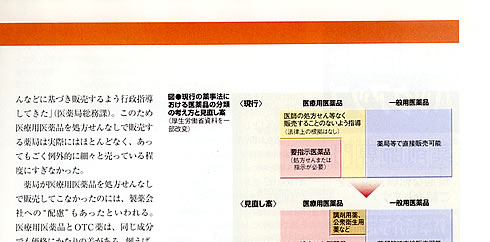

どうなる?処方せんなしで医療用薬を売る薬局 「お医者さんの出す薬、ほしくはありませんか」。新潟寸市にある薬局アットマークの店頭には、こう大書されている。ガスター、ポンタール、リンデロン等、店内の頓に並ぶ医薬品はすべて医療用。同薬局の売りは、ズバリ「医療用医薬品を医師の処方せんなしで一般消費者に販売すること」だ。 開設者の荒居英郎氏は薬剤師で、製薬会社のMR、薬局勤務を経て、昨年10月に薬局アットマークを開局した。医療用医薬品を処方せんなしで売るというコンセプトは、勤務薬剤師時代に思い付いたという。 「薬局に勤めている時、いろいろな事情で医療機関に行けず、『処方せんはもらっていないけど、医療用医薬品 を売ってほしい』という患者に何人も会った。でも、売れない。何とかそういう困った人たちの受け皿になれないかと思っていた」と荒居氏は語る。 荒居氏はかつて勤めていた製薬会社を早期退職制度を活用して辞めており、その時から将来の役立開局を視野に入れていた。さらに「門前薬局の方が手堅いのはわかっていたが、やるからにはこれまでにない全く新しい薬局を作ってみたい」(荒居氏)という気持ちもあった。 日本で初めてといっていい「医療用医薬品を処方せんなしで販売する薬局」は、荒居氏の薬剤師らしからぬベ ンチャー精神から生まれたのだ。 違法ではない処方せんなし販売 結論から言えば法的な問題はない。現行の薬事法上では、医薬品の分類と販売のルールはおおむね21ページの図のようになっている。医療用医薬品の中には医師の処方せんや指示が必要な要指示医薬品が多数あるが、それ以外のものは、医師の指示なしで薬局が販売することは差し支えない。 ただし、厚生労働省は「医療用医薬品は医師の診断に基づいて使用されることを前捉とした医薬品であり、要指示医薬品ではなくても、医師の処方せんなどに基づき販売するよう行政指導してきた」(医薬局総務課)。このため医療用医薬品を処方せんなしで販売する薬局は実際にはほとんどなく、あってもごく例外的に細々と売っている程度にすぎなかった。 薬局が医療用医薬品を処方せんなしで販売してこなかったのには、製薬会社への“配慮”もあったといわれる。医療用医薬品とOTC薬は、同じ成分でも価格にかなりの差がある。例えば、OTC薬のガスター10は12錠で1580円(1錠当たり131.6円)なのに対し、同成分の医療用ガスター10mg錠の薬価は41.6円だ。さらに保険薬局では、処方せんを発行する医療機関の手前、処方せんなしでの医療用医薬品販売はしにくいという意識も当然ある。 |

苦戦の原因はPR不足? また医療用医薬品には患者向けの添付文書がなく、処方せんに基づかずに一般消費者に販売すると、副作用などが起こった場合の薬局の責任が問われる。このため同薬局は会員制をとり、入会の際に「万一の場合もあくまで自己責任とし、薬局に一切責任はない」ことなどを了解し署名してもらった上で薬を購入してもらっている。会員になるためには、入会金500円、年会費300円が必要だ。 気になる経営状態だが、今のところ芳しくない。開局半年を経過しているが、会員数は、2000人の目標に対して140人程度。荒居氏はその原因を「ニーズがないからではなく、地域の人々に薬局の存在そのものがまだ知られていないため」とみており、今後はPRに一層力を注ぐ考えだ。 地元医師会の反対意見が日医へ 今回の薬事法の改正内容は多岐に渡るが、その中に「要指示医薬品」を廃止し「処方せん医薬品」とするという項目がある。「現在は医師による口頭の指示も法的には認められることになっているが、医薬分業の伸展を踏まえ、『指示』を処方せんの交付に限定する」(厚労省医薬局総務課)というのが、基本的な趣旨だ。だが同時に、処方せん医薬品(=現行の要指示医薬品)の範囲を拡大し、ごく一部の例外を除き処方せん医薬品と医療用医薬品を一致させる意図もある。 これが実現すると、薬局アットマークのコンセプトは根底から崩れてしまう。そして、この医薬品分類の見直しのきっかけの一つが、どうやら当の薬局アットマークだったらしいのだ。 同県局は開局時に周辺に1万杖のチラシをまいた。また、いくつかの地方紙で取り上げられるなど、地元ではちょっとした話題になった。それが地元医師会の目に留まった。 新潟県医師会理事の五十川正矩氏は「法律違反ではないのは理解しているが、やはり釈然としないものを感じる。医師の“無診投薬”が認められないのに、薬局が販売するのは許されるとい |