日本経済新聞 2008年4月11日号

日本経済新聞 2008年4月11日号

|

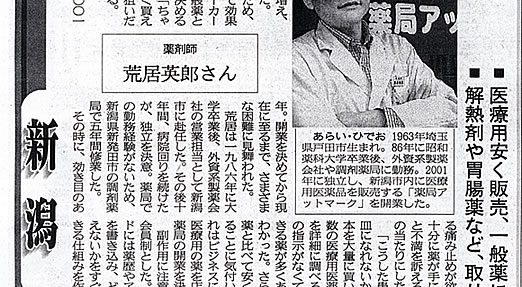

処方せん不要の医薬品販売 処方せんがいらないといっても、基本的に医療用の薬は病院で診察を受けてからでないと手に入れることはできない。そのため、「仕事で忙しく病院に行けない」、「処方せんをもらうためだけに、病院で長時間待ちたくない」という入に重宝されている。利用は会員制だが、会員数は三年前の五倍のペースで増え、五千人に迫る勢いだ。 医療用医薬品のため、一般用の薬と比べて効果が高い。さらにメーカーが価格を決める一般薬と比べ、薬価を国が決めるため価格が安い。「ちゃんとしたものを安く買える薬局を作るのが狙いだった」と荒居は語る。 ◇ ◇ 開業したのは二〇〇一年。開業を決めてから現在に至るまで、さまざまな困難に見舞われた。 荒居は一九八六年に大学卒業後、外資系製薬会社の営業担当として新潟市に赴任した。その後十年間、病院回りを続けたが、独立を決意。薬局での勤務経験がないため、新潟県新発田市の調剤薬局で五年間修業した。 その時に、効き目のある痛み止めが欲しいのに十分に薬が手に入らないと不満を訴える患者を目の当たりにした。 「こうした患者の受け皿になれないか」。薬の本を大量に買い、膨大なら数の医療用医薬品と法律を詳細に調べると、医師の指示がなくても販売できる薬が多くあることがわかった。さらに、一般薬と比べて安く販売できることに気付いた。「これはビジネスになる」。医療用の薬を店頭で売る薬局の開業を決めた。 副作用に注意するため会員制とした。会員カードには薬歴やアレルギーを書き込み、どの薬が使えないかをすぐに把握できる仕組みを作った。販売時には使い方を細かに指導するほか、様々な相談にも乗ることにした。 ただ、前例のない薬局だったため、厚生労働省や地元医師会などの反発も強かった。開業後にはほとんどの医療用医薬品を処方せんなしでは販売できないように薬事法を改正しようとする動きまで出てきた。荒居は国会議員に働きかけ、対象とになる薬の範囲を狭めることに成功した。 経営面でも苦戦し「一人も客が来ない日が続いた」。開業から三年間は薬局で毎月貯金が数十万円程度減っていった。 ◇ ◇ 危機感を募らせた荒居販はマーケティングに取り組んだ。広告を出し、どのくらい会員数が増えたか効果を検証しながら、効率的な集客を狙った。こうした取り組みが奏功し、ようやく昨年くらいから軌道に乗りはじめ、会員数が一気に増えた。 開業当初はフランチャイズ展開も考えたが、苦労した時期に考えが変わったという。「顧客の満足度を高めるのが一番。大きくなると目が届きづらくなる」 医療費抑制の流れのなかで、今後は医師の処方せんを基に薬を販売する既存の調剤薬局の経営も厳しくなるとみる。「処方せんなしで医療用医薬品を売る薬局は増えるだろう」。こうした薬局を開業する人に、自身の経験を伝えていきたいという。 |